這篇文章只是小記,有點像是平時在 Telegram Let's talk about Internet Governance 頻道分享時的加長版文章,但也不會寫太多前因後果。

近況通知:Google 將在 2021 年 7 月停止維護 Feedburner 服務

在此通知以 email 方式訂閱這個 blog 資訊的朋友,email 訂閱會因為 Google 將在七月終止維護 Feedburner 而不再提供訂閱 Feedburner 的email 通知。如果有使用 email 訂閱,可能要改用 RSS 閱讀器來訂閱這個 blog 的新文章:[訂閱]。

我自己是付費使用 Feedly,它的整合功能很好,也可以劃線筆記,所以已經付費使用兩年。其他的 RSS 閱讀器,大家可以再找尋自己喜歡的。短期內我會在公布新文章後放連結在社群平台,如 twitter,我的 twitter 帳號:@yinchuchen,如果只想要看網路治理的筆記,可以在 Telegram 的 Let's talk about Internet Governance 頻道。雖然目前 Telegram 有語音聊天 (voice chat) 的功能,不過目前大家的資訊量都爆炸了,加上我也沒有設備可以專心的談話,所以目前還是文字方式為主。

Ethereum World 平台測試中 (Alpha)

如果長期追蹤區塊鏈發展的人,應該會很常看到「WEB 3.0」並將之定義為「去中心化、自我掌控資料所有權」。會這麼定義的人,也將 WEB 2.0 定義為平台過度集中控制資料,平台使用者無隱私,且在未經同意下,平台與商業公司共享資料甚至是使用者資料被當商品交易的時代。

我沒有支持或反對,我同意這些平台服務在未來,可能會因為使用者的意願走向讓使用者自己控制資料,但這是不是 WEB 3.0?我也不敢貿然定論。事實也的確因為我們常用的社群平台總是以模擬兩可或是長篇大論的小字「使用者條款」強迫使用者接受平台對使用者資料的控制或與廣告公司合作投放廣告、操弄選舉結果,甚至是言論的控管,政府三不五時就施壓這些平台要配合「合作」,許多使用者都在逃離這些知名平台。

以區塊鏈技術在搭建的社群平台也很多,上圖是 AKASHA 的瀏覽器介面,需要在 Chrome 或 Brave 或其他瀏覽器裡安裝 Meta Mask 和 IPFS 套件連結後可以瀏覽這個搭建在 IPFS 星際檔案系統與 Ethereum 的 Rinkeby 測試網路上的社群平台,如果有興趣了解他們的發展,可以從他們的 Blog 裡知道,目前是維持這樣的狀態,沒有更新的資訊。在 2019 年後,這些原本在開發 Akasha 的團隊在 Rinkeby 測試網路上建立了 Ethereum World ,如果有收到邀請函,便可以透過連結 Meta Mask 登入 Alpha 版的 akasha.ethereum.world。

上圖是 Akasha Ethereum World 的畫面,與原本的 Akasha World Beta 畫面完全不同。許多使用者在 3 月底 4 月初陸續收到邀請函,連結進入這個社群平台,它的介面比較像是我熟悉的 twitter,而且是早期的 twitter 。目前Akasha Ethereum World 有這些使用者會遇到的狀況:

- 僅支援英文輸入,用中文輸入會不斷的 loading,可以用複製貼上的方式來貼入中文,但也沒有多大的意義,畢竟團隊成員都是以英文為主。

- 一則 post 只能上傳一張圖片。

- 無法刪除、編輯 post 。在IPFS 裡是可以透過 CID 來了解版本不同的地方。

- 張貼連結沒有預覽畫面。不過,點擊網址就能連結出去也是最近幾天的事。

- 如果要 tag 其他使用者使用 @ 符號,它會跑出幾個使用者的 ID 讓你選擇,必須要讓字體出現藍色才 tag 得到人。

- 一樣使用 Hashtag # 來標示議題,但不是每個議題在使用者自行加入 hashtag 就可以把全站同議題的文章都連結起來。

目前上面的使用者與亞洲區估計有 6 至 12 個小時的時差,在少數使用者使用的社群平台上就很明顯的感受到使用者的活動時段。社群平台重要的就是使用者們是否能以「相同的語言交流」,所以初期只限英語也是合理的,其次就是因為它還是需要連結 Meta Mask,並切換到 Rinkeby 測試網路上,所以在測試的期間,不要把自己的加密貨幣錢包連結到上面哦!

另一個知名的社群平台,BitClout,允許使用者在平台上交易加密貨幣,但為了吸引使用者,用具爭議性的手法,預先自 Twitter 中擷取了許多社群名人的資料建立該平台上的帳戶,並「為這些名人建立帳戶,避免其他使用者惡意引用這些名人的資料在該平台上詐欺」,新加坡總理李顯龍(Prime Minister Lee Hsien Loong) 的資訊就被移植到這個平台上,而他也發表了聲明表示自己並未在 BitClout 上建立個人帳號,也認為這是一種身份詐欺,而新加坡央行也建議「一般散戶投資者不適合投資加密貨幣」。

邊看文章邊發錢的時代來臨

目前台灣的網路媒體正在習慣「訂閱制」由使用者付費給平台,支持自己要閱讀的作者,付費的方式以線上定期刷卡為主,這樣的「訂閱制」已經走了幾年,但估計還沒有完全普及到傳統媒體上,或是他們還在調整體質中。

中文社群 Matters 也是架在 IPFS 上,讀者可以使用拍手幣 (Likecoin) 回饋給創作者。算是中文社群裡很早就走由讀者以拍手數來回饋拍手幣給作者。

Meta Mask 則像是一個結合了加密貨幣錢包的閘門,只支援 Ethereum,除了連結到 Ethereum 上不同的網路外,也可以透過結合錢包,發送加密貨幣給創作者,就不用擔心自己訂閱後,創作者的文章品質下降,讀者讀過文音後,就可以自己決定要支多少加密貨幣給創作者,而這也是直接的點對點支付 (P2P payment),不再透過任何銀行、第三方認證組織、代收或代付機構、任何平台,而是直接以瀏覽者的錢包發送 ETH 給作者,中間的記錄可以在 Etherscan 上看到某個讀者錢包位址發送多少 ETH 給創作者的錢包位址,當然這是有一定的風險,但也的確是不再需要中間組織、交易所的介入,只有加密貨幣的持有者想將手上的加密貨幣換為法定貨幣 (Fiat Money)時,就會遇到各國貨幣政策、金融法規與監管的問題。

加密貨幣對持有者的意義

台灣大多數在談區塊鏈的媒體會著重在較吸引人的加密貨幣的部份。有吸引人的利益,才會有科技發展。4 月 12 日時,行政院公布了「依「洗錢防制法」第5條第4項指定同條第2項所稱虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍」的說明把交易所也納入了管制的金融機構裡,避免有心人士透過交易所,利用交易加密貨幣洗錢。

目前在台灣,加密貨幣就像是某種金融商品或投資標的物,普遍沒有實際購買物品或服務的能力,不管持有者擁有多少種及多少的加密貨幣,在沒有換成新台幣的情況下,只是數字在帳面上起伏;在國際上,僅管 Elon Musk 表示可以用 bitcoin 購買 Tesla,但加密貨幣的價位比海浪更波濤洶湧的起伏有過之而無不及,就如同許多經濟學家所表示的,因為起伏過大,無法作為通用貨幣。對投機客或是投資人來說,這些可能是在無法信任美元時的避險工具之一,也可能只是短期操作,在享受帳面上數字起伏的衝浪快感,但如果無法換成實際的商品或服務的前提下,可能也只得到數字變化的樂趣而已,而這對整體經濟來說,可能沒有正面的影響。

所以,我們也會看到許多經濟學家對於加密貨幣或數位貨幣的投資或投機是不置可否的態度。

如果談到央行數位貨幣⋯⋯

目前全世界政府對於加密貨幣或發行央行數位貨幣 (Central Bank Digital Currency,簡稱 CBDC) 都在積極的研究及評估。在 4 月 19 日,英國的央行和財政部成立了工作小組,並藉由該工作小組再找利害關係人組成兩個論壇,討論、評估關於未來英國發行 CBDC 的可能性,也會評估是否以區塊鏈技術來進行,還在評估階段。歐盟執委會則是在 2019 年開始提案規範其歐盟境內的加密資產,在 2019 年底公開徵求意見三個月後,並在 2020 年 3 月公布 MiCA (Markets in Crypto-assets, and amending Directive);新加坡政府也很積極有利用分散式帳本技術進行相關的研究,並將相關的技術用在進出口的港務、關務上;台灣央行也在 3 月表示「數位新台幣」進入了試驗的第二階段;在這個月,JP Morgan 也許台灣的 12 家銀行配合,藉由其平台進行匯款至印尼的測試。有一個重點該注意的,CBDC 不見得與區塊鏈技術有關,可能是其他的技術型式。

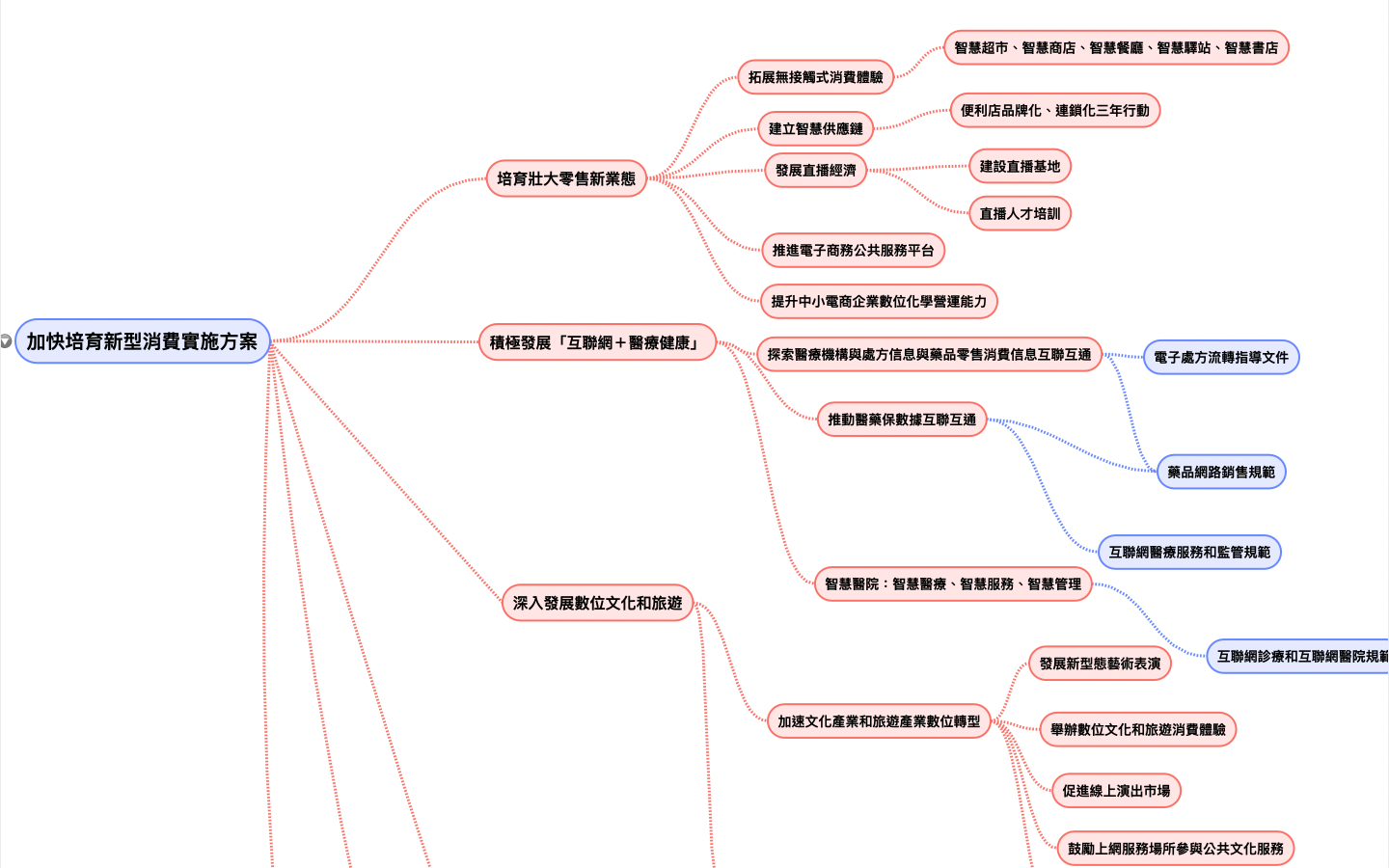

我僅知目前中國的央行數字貨幣 (Digital Currency Electronic Payment,簡稱 DCEP )算是全球發展速度較快的,不但完成評估,在 2019 年時已在深圳、蘇州、雄安、成都及北京冬奧會場啟用,並在 2020 年 10 月,在上海、海南、長沙、西安、青島、大連等 6 個城市測試,為了讓新的支付應用更廣泛且快速的普及,也在今年 3 月公布了「加快培育新型消費實施方案」,針對各種應用情境擬定相關的政策、要建立的規範或文件、負責的部會,下圖則是節錄「加快培育新型消費實施方案」的一部份。中國在很早就想方設法的對加密貨幣和區塊鏈技術的應用進行監管,同時也積極的與新加坡、杜拜合作測試關務相關的區塊鏈技術應用,猜測是要在貿易上與美國相抗衡。

其他的區塊鏈技術應用

- 這裡就不再談熱門的 NFTs 了,至少已經找到給創作者另一個收入方式的可能性。

- 另一個較讓我自己比較注意的是「域名的取得方式」,似乎有比較不同。在 2019 年的 APRICOT 會議時,已聽過未來一定會面臨新的域名註冊方式,然而網路的基礎仍然是 Names and Numbers。域名 (Names)是給"人"記得的,但機器運作還是靠 IP (Numbers)。2019 年時只得知 Handshake 這個老字號服務要藉由區塊鏈技術來尋找與域名服務新方式的可能性, 昨天則得知已有了 HNS,相關的資訊可以參考:Handshake DNS,裡面還是將每個使用者預設是在 IPv4 的架構下就是。

- 由於加密貨幣錢包的位置是一大串亂碼,所以有不少人使用 Ethereum Name Service (ENS) ,透過取得 ENS 域名指向自己一長串的錢包位址。

- 前面提到的 IPFS 星際檔案系統,它是檔案分享系統不是區塊鏈技術,但也有特殊的 Protocol,目前有 Brave 和 Opera 支援,但也可以透過一些方式讓一般的瀏覽器在不需要改設計下就能瀏覽和下載檔案,例如這篇「給未來年輕女性的建議」就是寫好後上傳至 IPFS。

Image by Petre Barlea from Pixabay

留言

發佈留言

請勿匿名留言,待審核後才會出現。